En 1920, une mesure drastique est imposée aux citoyens américains : la consommation d’alcool est interdite sur l’ensemble du territoire. Loin de régler les problèmes sociaux, la mesure aura finalement pour effet de généraliser la corruption et de favoriser la criminalité organisée aux Etats-Unis.

Avec Romain Huret, Historien des Etats-Unis, président de l’EHESS

C’est probablement l’un des plus beaux échecs de l’histoire des interdictions, l’un des plus beaux effets pervers disponibles par le passé, ou bien encore la preuve que l’enfer est pavé de bonnes intentions…

Cet épisode s’est déroulé aux États-Unis et il a un nom : la prohibition.

Comment l’interdiction de l’alcool de 1920 à 1933 aux États-Unis a permis à la mafia de prospérer, à la pègre de s’imposer dans plusieurs villes des États-Unis ? Et ce, sans résoudre les problèmes d’alcoolisme dans le pays. Pour analyser cet immense ratage, nous nous sommes tournés vers Romain Huret, il est historien spécialiste des États-Unis au 20ème siècle et directeur d’études à l’EHESS.

« Elle remonte à un mouvement plus large qui commence au milieu du 19ème siècle, un mouvement de tempérance qui est conduit par notamment des femmes de la classe moyenne blanche aux États-Unis, qui ont le sentiment que l’alcool est un poison, que l’alcool détruit les familles, que l’alcool abîme les familles. »

Ces méfaits ne sont pas sans rappeler l’interdiction de la consommation de cannabis en France de nos jours. Outre les pertes financières pour l’État qui sont souvent évoquées par les partisans de la légalisation, la même incapacité de l’État à démanteler les réseaux clandestins de vente de cannabis résonnent avec la situation des États-Unis dans les années 20 :

« On a également un argument sur la difficulté de lutter contre le trafic, les difficultés des agents fédéraux dans les années 20 sont les mêmes que la police française aujourd’hui qui ferme souvent les yeux sur les trafics en raison même de l’importance de la consommation dans la vie quotidienne du pays. »

Les origines de la Prohibition

Si la décision d’interdire la consommation d’alcool sur le sol américain fut prise officiellement en janvier 1920, elle s’inscrit dans un courant de revendications plus ancien. Mais cette décision n’est pas prise immédiatement à l’échelle nationale, elle s’applique dans un premier temps dans certains états du pays. En 1855, treize états américains, surnommés les Dry States (États secs) adoptent des mesures établissant la prohibition.

Les effets pervers de cette mesure

Le premier effet direct de cette mesure est sans surprise l’effondrement du marché de l’alcool aux États-Unis : seuls les médecins sont autorisés à s’en procurer à des fins thérapeutiques. Mais rapidement, des réseaux clandestins s’organisent autour de la vente d’alcool, une activité devenue particulièrement lucrative :

« Les criminels, qui sont souvent issus des milieux ethniques qui viennent d’arriver sur le sol américain : italiens, juifs d’Europe de l’est, irlandais vont voir se développer un secteur extrêmement florissant : la consommation et la vente d’alcool de manière illégale. Et dans certaines villes : Atlantic City, New-York, Chicago, ils vont créer des empires absolument importants. »

Et face à la multiplication de ces réseaux criminels, les autorités étatiques apparaissent bien impuissantes : « La difficulté du gouvernement, c’est bien évidemment l’immensité de la tâche qui l’attend. Il faut fermer dans chaque ville des États-Unis ces fameux speakeasies , ces lieux de consommation. Il faut s’attaquer aussi à la production illégale d’alcool. »

La morale de l’histoire : quand interdire encourage

La Prohibition va entraîner une corruption généralisée des élus à sur l’ensemble du territoire tout en n’ayant qu’un impact modéré sur la réduction de l’alcoolisme. « La production d’un argent illégal crée une immense corruption qui ne donne pas du tout naissance à ce monde vertueux et moral qu’espéraient les femmes de la classe moyenne blanche. »

En plus de cette contre-productivité notoire, les pertes financières pour l’État fédéral sont immenses en raison de la disparition de l’impôt indirect sur les boissons alcoolisées.

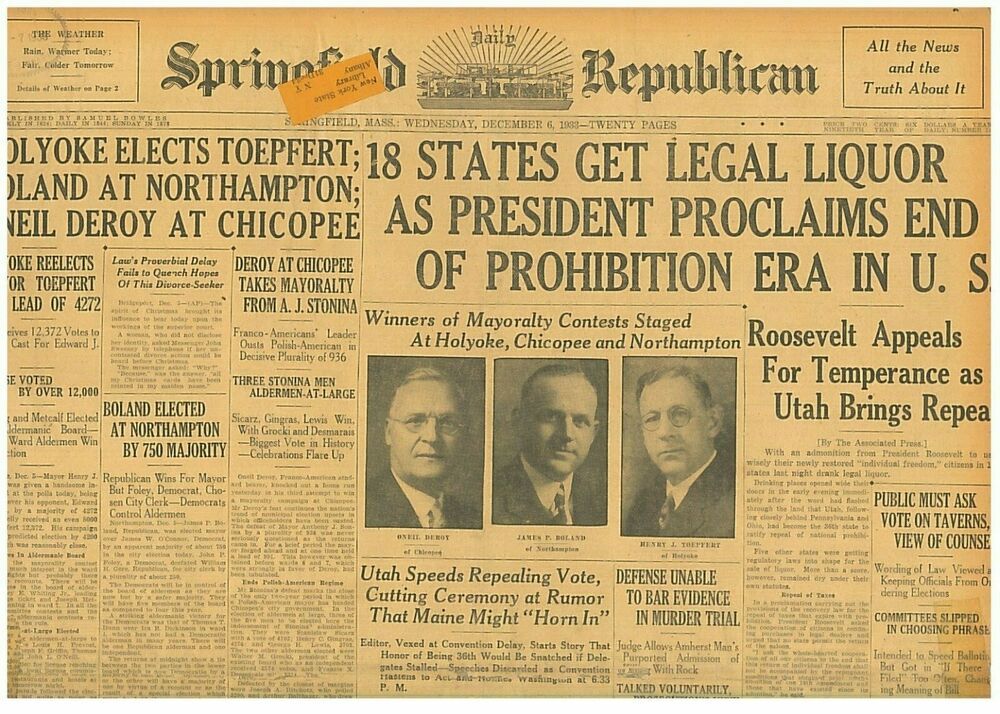

Le président Roosevelt, après la crise de 1929, décide de mettre un terme à la Prohibition notamment pour accroître les revenus de l’État et financer les politiques sociales souhaitées par l’administration.

000000