Paru dans The Conversation

« Narco-État » : le terme est désormais très répandu pour qualifier un territoire où de colossales sommes d’argent issues du trafic de drogue structurent l’économie criminelle. Cette formule est parfois employée pour désigner certains pays européens, y compris la France, la Belgique et les Pays-Bas.

Certes, au regard des milliards d’euros produits par les entreprises, ces trois pays sont loin d’être des narco-États où tout l’appareil de production serait dédié à une activité criminelle. Il n’en demeure pas moins que le crime organisé est en plein essor en Europe et en France.

La drogue reste le premier facteur d’accumulation de richesse du crime organisé. Quelles sont les raisons qui font de la France un pays situé au cœur de la majorité des trafics sur le continent européen ?

France : augmentation continue du trafic et de la consommation

Pour dresser un état des lieux du trafic de drogue, les chercheurs s’appuient sur trois indicateurs : les saisies, les surfaces de production et les enquêtes de consommation. Ces informations peuvent être croisées avec les déclarations des trafiquants qui témoignent devant les tribunaux ou dans des livres.

À l’échelle mondiale, le cannabis est de loin la drogue la plus consommée, mais la consommation de cocaïne augmente de manière significative, le nombre de saisies ayant explosé dans le monde depuis 2014. Le marché de l’héroïne est relativement stable, tout comme celui des drogues de synthèse. La grande nouveauté est l’essor des opioïdes de synthèse.

[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

La situation de la France, notamment en termes d’augmentation des saisies (cf. tableau ci-dessous), est en cohérence avec la géopolitique mondiale des drogues.

Ces 20 dernières années, l’offre de cocaïne s’est « démocratisée » et a fortement augmenté dans les quartiers urbains populaires comme dans les territoires ruraux. On observe une hausse de la consommation de cocaïne proportionnellement aux autres drogues.

Les prix médians de toutes les drogues sont relativement stables, mais la pureté des produits est de plus en plus élevée. Le cannabis consommé aujourd’hui en France contient 4 à 5 fois plus de THC que celui consommé il y a 20 ans. Le nombre de personnes interpellées pour trafic de stupéfiants en France est en forte augmentation depuis 20 ans (doublement de 2005 à 2009). 44 000 personnes ont été interpellées en 2020.

Le secteur de la drogue générerait en France environ 3 milliards d’euros de gains par an et impliquerait 240 000 personnes pour le seul trafic de cannabis. Un des principaux moyens de distribution des drogues en France demeure le consommateur-revendeur. Une partie d’entre eux constituent une multitude de petits réseaux d’usagers-revendeurs qui s’approvisionnent via un trafic de « fourmis », en particulier aux Pays-Bas ou en Espagne. Le reste de la drogue consommée en France est acheminée par des réseaux criminels qui profitent de la mondialisation de l’économie.

Géopolitique des drogues en France : des contraintes structurelles

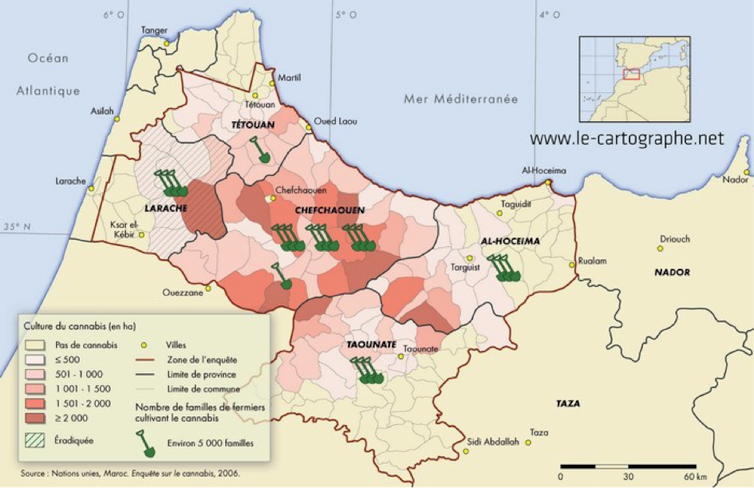

Produites au Sud, les drogues sont consommées au Nord. Ni la France, ni la Belgique, ni les Pays-Bas ne sont en capacité de stopper leur arrivée. Le cannabis provient avant tout du Maroc, qui est l’un des principaux producteurs de résine de cannabis au monde. Cette production est un facteur de stabilité sociale dans la région du Rif, traditionnellement rebelle, très pauvre, où le cannabis fait vivre des centaines de milliers de personnes.

Si le cannabis marocain arrive si aisément en France, c’est dans une vaste mesure parce que Paris et Rabat ont des intérêts géopolitiques communs dont la préservation se fait au détriment de la lutte contre le trafic. Les forces de l’ordre sont tributaires de ces intérêts géopolitiques qu’elles ne maîtrisent pas. D’une part, une partie de l’élite politique et administrative marocaine est impliquée dans le trafic de drogue à travers des schémas de corruption ; mais, d’autre part, le Maroc est un allié important de la France dans la lutte contre le djihadisme en Afrique du Nord et dans la lutte contre l’immigration clandestine. C’est pourquoi, en dépit d’actions répressives dans les deux pays (éradication des plants de cannabis au Maroc et saisies en France), le trafic de cannabis perdure.

Notons également que, depuis cinq ans, le Maroc est devenu un hub pour la cocaïne, bien qu’il n’en soit pas producteur.

La cocaïne arrive en France par différents moyens. La voie maritime du commerce mondial demeure prégnante. La drogue voyage par conteneurs, avec la complicité de sociétés de transport ou à leur insu selon la technique du rip off. Les saisies de cocaïne dans le port du Havre sont passées de 2,8 tonnes en 2019 à 3,8 tonnes en 2020 puis 11 tonnes en 2021. Les ballots de cocaïne peuvent aussi être largués en mer et récupérés par des trafiquants, selon une technique mise en place par les clans galiciens dans les années 1980.

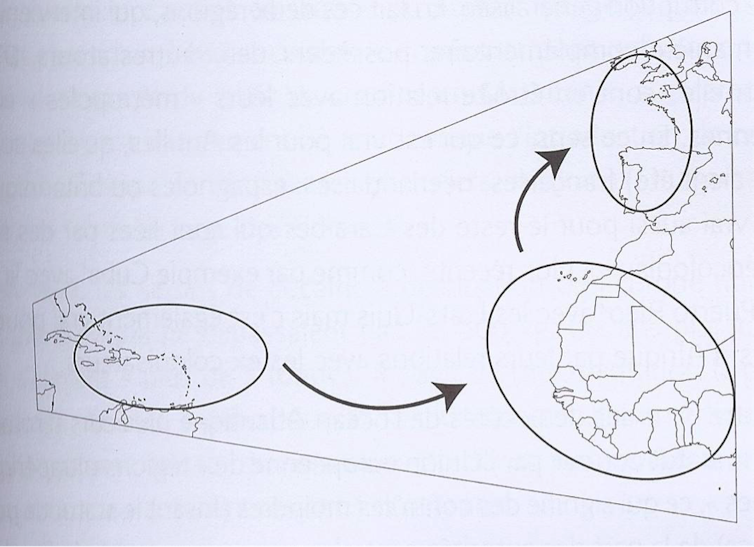

Aujourd’hui, 15 à 20 % du marché français de cocaïne est alimenté par la Guyane et 55 % des quantités de cocaïne saisies à l’entrée en métropole proviennent des Antilles et de la Guyane réunies. En 2021, le nombre de passeurs interpellés en Guyane a augmenté de 75 % par rapport à 2017 : 608 passeurs avaient été interpellés en 2017, pour 921 kilos saisis, contre 1 065 passeurs et 2 tonnes en 2021. 50 passagers par avion en provenance de Kourou sont potentiellement des « mules » !

En outre, le trafic vers la France passe par les zones de stockage mises en place par les trafiquants dans les années 2000 en Afrique subsaharienne (500 kilos saisis en 1997, 5 tonnes en 2007), puis dans les Caraïbes. Les trafiquants français installés dans les Caraïbes ont créé une « autoroute de la cocaïne par voilier » comme le démontrent les saisies de cocaïne depuis 10 ans.

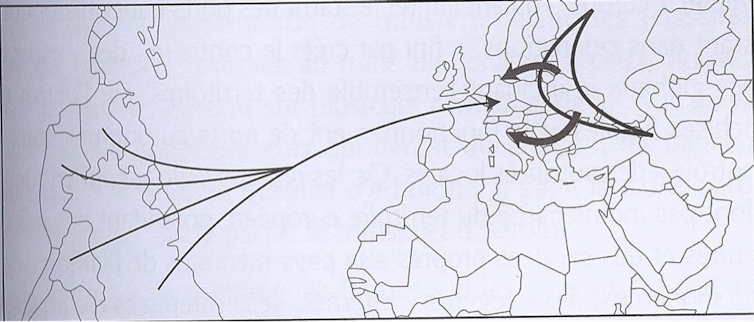

De nouvelles routes s’ouvrent en envoyant la cocaïne par bateau en Russie et en Ukraine. Cette cocaïne revient ensuite sur le marché occidental par camion, comme en témoignent les saisies de cocaïne impliquant des organisations serbes et monténégrines. La guerre actuelle semble toutefois avoir provisoirement interrompu cette route.

La France est également le terminal de la route de la soie… de l’héroïne. Fabriquée essentiellement en Afghanistan, l’héroïne traverse toute l’Europe pour arriver en France à travers Milan puis la Suisse.

Enfin, en ce qui concerne les drogues de synthèse, le trafic est moins documenté mais il fait l’objet d’un « trafic de fourmis », en particulier en provenance des Pays-Bas (et de la province belge du Limbourg) devenus le principal producteur d’ecstasy au monde.

La force des organisations criminelles françaises

L’émergence des organisations trafiquantes des quartiers populaires est confirmée. Investies dans la vente de tous les stupéfiants soit en gros, soit en détail, elles gèrent 4 000 grands points de deal en France dans les grandes métropoles comme dans les villes moyennes.

Ces dernières années, on observe leur mainmise croissante sur le marché de la cocaïne, la diversification des produits revendus dérivés du cannabis (variétés hybrides, huiles, résines, concentrés) et le recours de plus en plus fréquent aux livraisons à domicile via des « centrales d’achat » recourant aux techniques propres au marketing direct (packaging, promotions, carte de fidélité…) par l’entremise des réseaux sociaux.

Pour protéger leur système, les coteries trafiquantes françaises n’hésitent plus désormais à employer des armes de guerre lors des règlements de comptes. Les enlèvements et séquestrations liés au trafic de stupéfiants sont devenus une pratique courante en France : 129 en 2020, 128 en 2022, soit une fois tous les trois jours, les chiffres réels étant sans doute plus élevés, toutes les victimes ne se signalant pas au regard de leurs activités.

La violence systémique déjà évoquée s’accompagne parfois d’une véritable force de corruption. À Canteleu, dans la banlieue de Rouen, une bande avait acquis un tel pouvoir d’intimidation qu’elle exerçait des pressions sur la mairie afin que celle-ci ferme les yeux sur ses activités. Les affaires de corruption des forces de l’ordre se succèdent. Sur la corruption du personnel politique, nous manquons de données judiciaires mais des sources existent.

Les narco-comptoirs du nouveau banditisme français

Les réseaux dits « de cité » sont très organisés et efficaces en matière de logistique. Ils ne sont plus les petites mains des anciens gangsters français, qui dépendaient de l’approvisionnement de ces derniers. Dans les années 1990/2000, les caïds des cités devaient se rendre en Espagne pour discuter avec un narco-courtier de l’ancienne génération pour obtenir du cannabis. Depuis vingt ans, les narco-bandits des cités ont acquis une dimension transnationale en s’approvisionnant directement en Colombie et au Maroc, où ils sont parfois propriétaires des champs de cannabis.

Des barons français du narcotrafic sont présents à Saint-Domingue, à Dubaï ou au Maroc, et gèrent leur trafic à distance. Aujourd’hui, les cartels colombiens peuvent même envoyer des chimistes en France pour reconstituer la cocaïne dans un laboratoire de fortune.

Enfin, les narcos français scellent des alliances avec des mafias internationales, comme dans le cas de « joint-ventures » entre les gangs des cités et la mafia calabraise ou avec des cartels internationaux de la drogue.

Ce phénomène d’alliance est favorisé par le fait que la France est aussi une terre de repli, de blanchiment et parfois de trafic de drogue pour les organisations étrangères. Par exemple, la mafia albanophone joue un rôle important dans le trafic d’héroïne, particulièrement dans la région Rhône-Alpes, où elle tient 90 % du trafic d’héroïne.

Les données analysées ici révèlent la relative inefficacité du dispositif répressif en France. En plus du débat sur la légalisation des drogues, une des pistes qui pourrait être privilégiée est la confiscation des avoirs criminels générés par le trafic.

Cet article, rédigé à l’aide de la revue de presse quotidienne du site crimorg.com a été co-écrit avec Mehdi Ajerar, spécialiste de la géopolitique du crime organisé et du terrorisme. Mehdi Ajerar a rédigé, à l’Université Paris 8, un mémoire de géopolitique sur les représentations criminelles du trafic de drogue à Saint-Ouen à l’Université Paris 8. Il est titulaire d’un master 2 de criminologie au CNAM et membre de l’association Crim’HALT.

000000